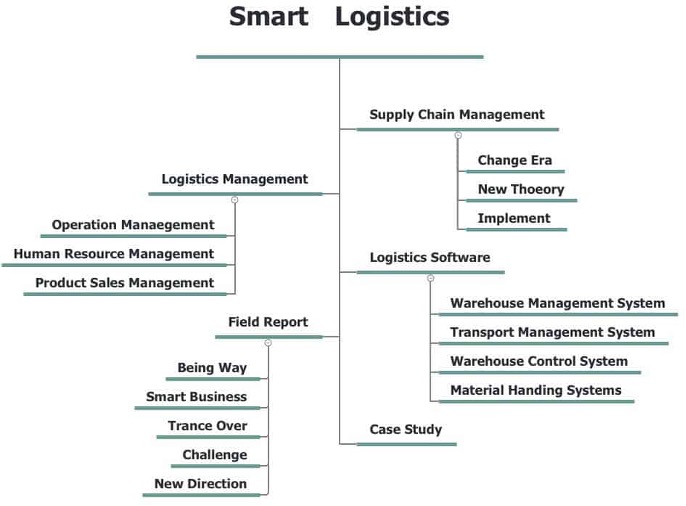

SCOR DSにみるSCMの変化

1.ロジスティクスとサプライチェーン

ロジスティクスの泰斗、エドワード・H・フレーゼル博士は、ロジスティクスを「消費者とサプライヤー間のモノ、情報、金の流れ」と定義し、スポーツを引き合いに出して、「ロジスティクスは、サプライチェーンというスタジアムの中で行われるゲーム」と譬えた。

ロジスティクスが繰り広げられるスタジアム「サプライチェーン」は、どのような建付けになっているのであろうか?スタジアムを管理するSCMを万国共通に理解し、説明できる言葉やフレームワークはあるのだろうか?

近年、サプライチェーンをめぐる環境は、トランプ関税、地政学的な政情不安、地球環境破壊、パンデミック、デジタル化の進展、サイバーセキュリティ事案の頻出、AI化の急展開など、先が見通せない状況となっている。

このような状況下で、スタジアムはどう変化しているのだろうか?

2. SCMの世界的な標準SCOR

SCMを業界や組織の大小を問わず共通にモデル化し、各社のサプライチェーンの可視化や診断、分析、改善に使えるフレームワークがSupply Chain Operations Reference (SCOR) モデルである。

SCORは、サライチェーンにおける組織変革、イノベーションの世界的リーダーであるASCM (Association for Supply Chain Management;非営利団体)によって策定されている。SCORは、ASCMの前身組織であるSCC(Supply Chain Council) によって1996年に開発され、世界で広く受け入れられているほぼ唯一のSCM標準であり、SCMをめぐる社会・経済や技術等の変化を受けて改訂を重ねてきている。

本稿では、SCORの最新バージョンであるSCOR DS(SCOR Digital Standard)を紹介しながら、最近のSCMの変化について説明したい。

SCOR DSは、つぎのURLから誰でもアクセス可能であり、本稿はこのホームページを引用してSCOR DSの紹介を行う。

https://www.ascm.org/corporate-solutions/standards-tools/scor-ds/

なお、SCOR-DSには、 Open Access Guidanceが定められており、翻訳に制限がかかっていることから、本稿の図表は原文のままで引用する。本稿を利用される方も必ずOpen Access Guidanceを遵守頂きたい。

図1 SCOR DS(Digital Standard)

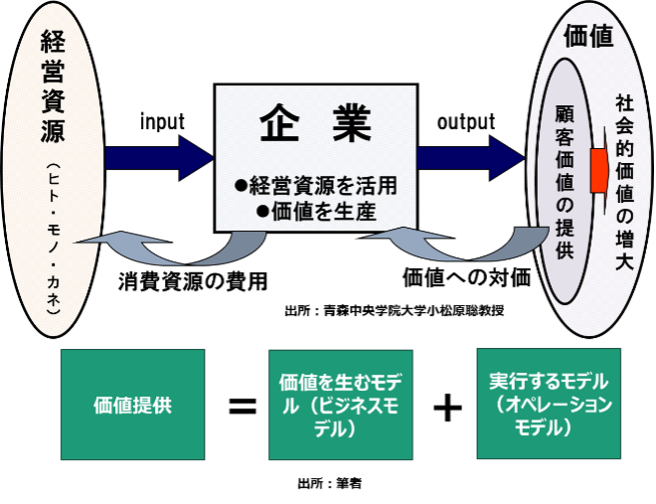

3. オペレーションモデル

SCORはその名称にあるとおり、サプライチェーンの「オペレーション参照モデル」である。少し回り道になるが、企業システムにおけるオペレーションモデルの位置づけを明確にしたい。

図2は企業を価値提供システムととらえたモデルである。企業は資源を投入して価値を生産し、お客様に価値を提供する。この価値提供システムは「価値を生むモデル(ビジネスモデル)」と「実行するモデル(オペレーションモデル)」に分解できる。ビジネスモデルは、企業が商品やサービスを提供して収益を生み出すための仕組みで、どのようなお客様に、どのような価値を、どのように提供し、収益に結びつけていくかを表したものである。

これに対し、オペレーションモデルとは、企業が価値提供を実行するための業務プロセス、業務成果やパフォーマンスなどの指標、人材や技術などの資源などをセットにして実行をモデル化したものである。プロセスに加えてプロセスが何を成果としているか、そのために必要なリソースは何かをまとめて、価値提供の実行をとらえる。

サプライチェーンは、企業の価値提供の実行の中核にあり、SCORは、SCMのオペレーションモデルである。

図2 企業モデル

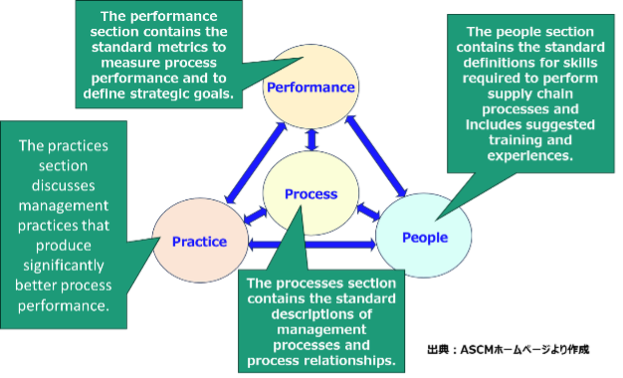

4.SCORの概要

SCORの究極的な目的は、顧客の需要を満たすことに焦点をおいて、サプライチェーンを構築することにある。

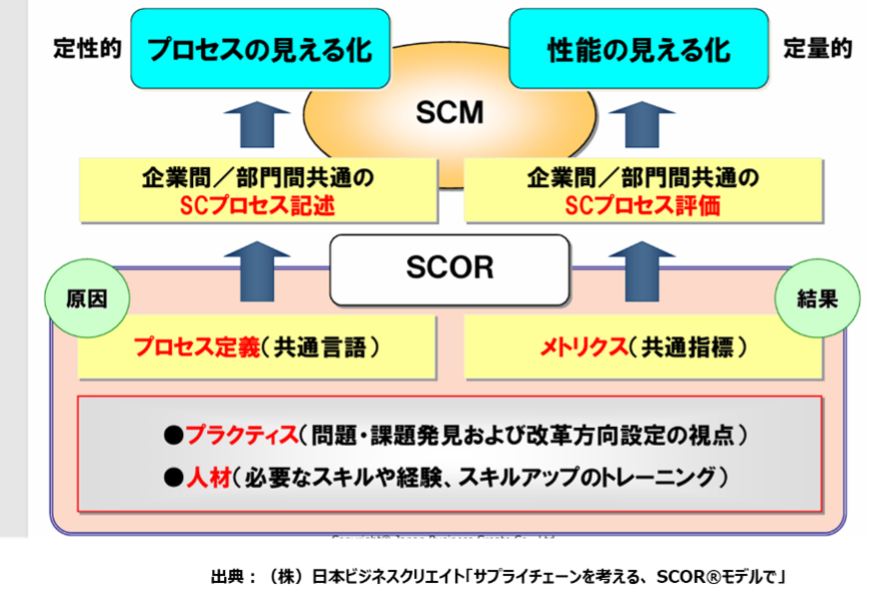

SCORはPerformance、Process、Practice、Peopleからなり、これらが統合的に関連付けられている。例えば、Processには、関連するPerformance MetricsやPractice、必要とされるPeople Skillが関連づけられている。

図3 SCOR DSの構成

図4は、サプライチェーンの可視化におけるPerformance、Process、Practice、Peopleの関係を図式化したものである。

図4 SCORが持つ2つの見える化

SCORはつぎのように利用できる。

・自社のサプライチェーン戦略の分析やパフォーマンスの評価

・ベンチマークによるサプライチェーンの改善目標の設定

・改善すべきプロセスの特定とプラクティスの検討

・プロセスの実行に必要となるスキルや人材の育成、配置、採用の検討

ASCMのホームページによればSCORの利用によってつぎのような価値が実現できる。

・ROI向上

・収入の増加

・技術投資の投資利益率向上

・DXのスピード向上

・IT経費の削減

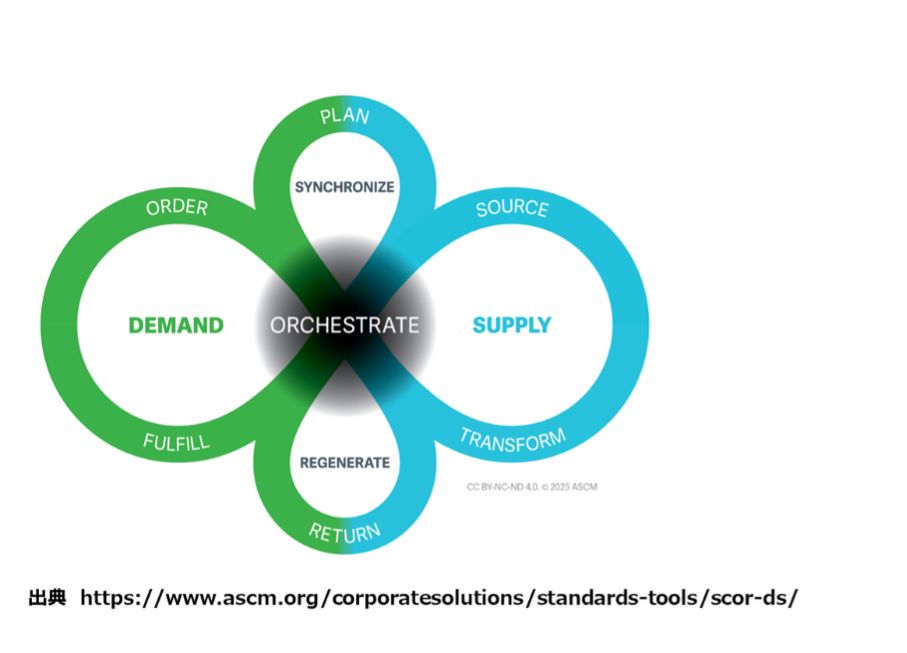

5.SCOR DS における主な改訂

SCOR DSでは、SCORモデルの開発以来で最大の改訂が行われた。

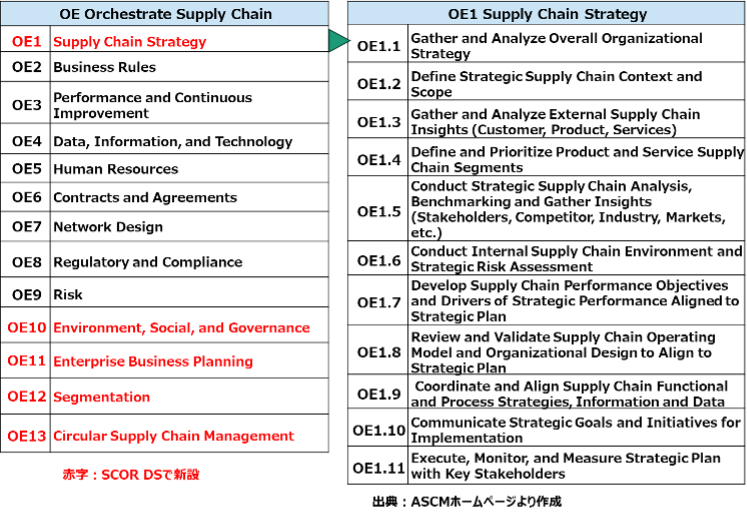

線形型のサプライチェーンから同期のとれたネットワーク型へ変更され、持続可能性に関する主題とOrchestrate Supply Chain(OE)が追加された。OEは、旧バージョンにあったEnableに代わって新設されたプロセスで、これによりサプライチェーンの戦略やコントロールが、計画や実行プロセスと多方向的にリンクされるようになった。

なお、ロジスティクスに関連するSCOR DSの主な変更点には下記のようなものがある。

・ロジスティクスも含まれるサプライチェーン全体を統括するOrchestrate Supply Chainが追加された。

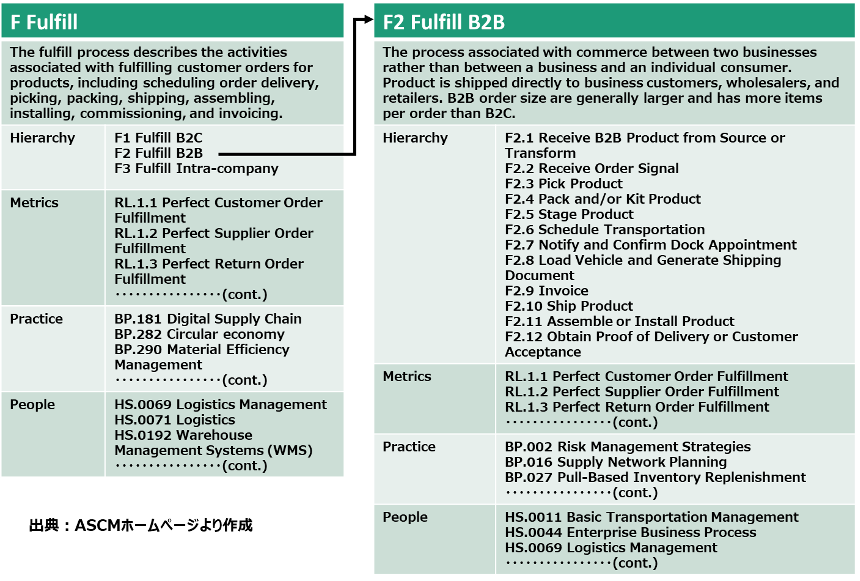

・旧DeliverがOrderとFulfillに分離され、オムニチャネル、輸送、倉庫管理をより適切に表現できるようになった。

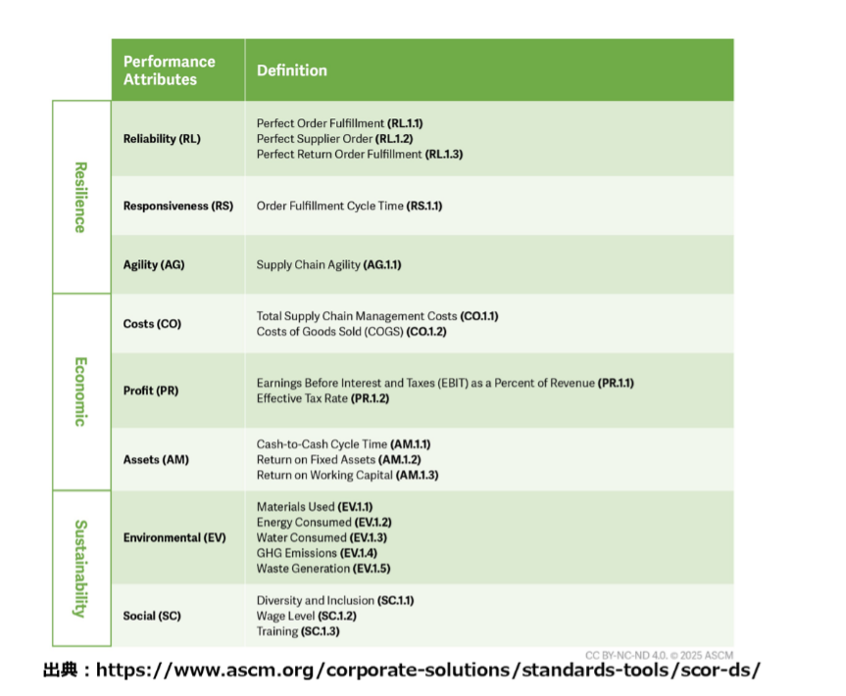

・SCORのPerformance属性が拡張され、顧客対応がResilienceに、社内対応がEconomicになり、新たにSustainabilityが追加された。

・すべてのProcessに、Sustainabilityに関するPractice、Metrics、Skillが追加された。

6.SCOR DSの詳細

SCOR DSをより具体的にイメージしてもらうため、Performance、Process、Practice、Peopleについて紹介する。

(1) Performance

Performanceには、プロセスパフォーマンスを測定し、戦略目標を定義するための標準的な指標が含まれている。戦略上、重要な指標を他社とベンチマークすることで改善目標を定めることができる。パフォーマンスの特性は、大きくResilience、Economic、Sustainabilityに分類される。

図5 Performance attributes とLevel1 Metric

(2) Process

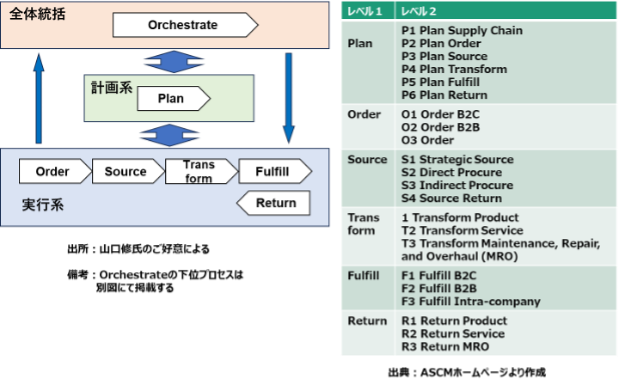

SCORでは7つの基本プロセス(Orchestrate、 Plan、Order、Source、Transform、Fulfill、Return)のビルディング・ブロックでサプライチェーンを記述する。

図6 SCORのプロセス

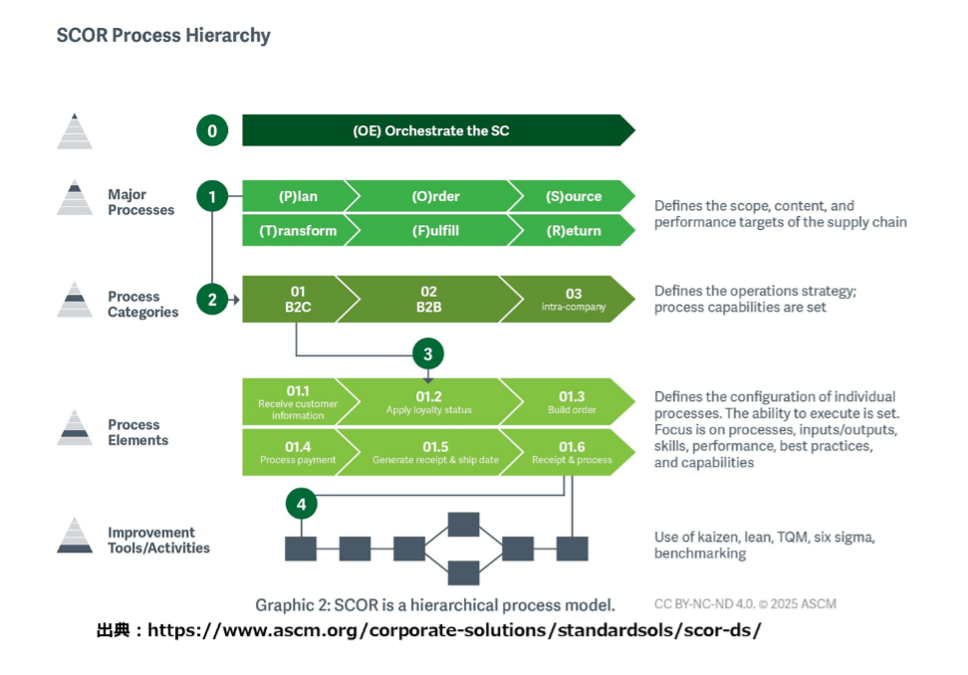

プロセスは、3階層で構成され、段階的に、プロセスを詳細化する構造となっている。

SCOR が標準化している階層はLevel3迄でLevel4は業界、各社によって定めることとされている。

図7 SCORプロセスの階層

図8 SCOR processの階層化の例

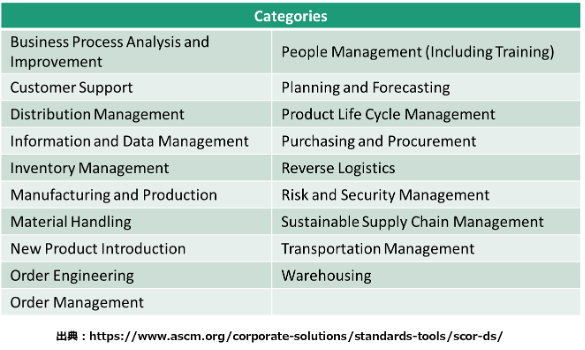

(3)Practice

Practiceは、プロセスパフォーマンスを向上させるベスト・プラクティス集になっている。プラクティスのカテゴリには、輸配送や倉庫管理なども含まれている。

図9 Practice Category

(4) People

Peopleには、サプライチェーンプロセスを実行するために必要なスキルの標準的な定義が含まれており、推奨されるトレーニングと経験が含まれている。

また人材のコンピテンシー・レベルが定義されている。

7.戦略との連携を強めるOrchestrate Supply Chain(OE)

OEは、企業経営全般にわたるガバナンスの視点からサプライチェーンの13のコントロール活動を扱う。事業戦略とサプライチェーン戦略の連携やビジネスルール、データ/テクノロジー、人的資源、契約、サプライチェーンの最適化等、サプライチェーンを円滑に運営するためのコントロール基盤を提供するとともに、他のプロセス領域から投入される情報をモニターし、継続的な改善を推進する。また、法令遵守や循環型経済の推進、不測の事態への対応等のリスク管理を担う。

Orchestrateには、「望み通りの効果を得るために、リソースを動員し、機能させること」という意味があり、計画(Plan)と実行(Order、Source、Transform、Fulfill、Return)を効果的に機能させる(社会課題にも配慮した)コントロール活動を定義している。

OEプロセスのいくつかは、SCORの旧バーションではEnableとして存在していたが、SCOR DSでOE1、OE10、OE11、OE12、OE13が追加された。

図10 Orchestrate Supply Chainのプロセス

8.SCORの導入

ASCMはSCOR導入プログラムとしてRacetrackを紹介している。

RacetrackはSCORを用いて、サプライチェーンの改善を図るプログラムである。

Engage、Define、Analyze、Plan、Launchの5ステップで実施される。

サプライチェーンの改善を一過性のプロジェクトではなく、レーストラック上を回る改善プロジェクト群ととらえている。

図11 Racetrack

なお、SCORを利用したサプライチェーン改善の典型的な実施内容は、つぎのようなものである。

・自社の事業戦略やサプライチェーン戦略に応じた重要指標の選定

・他社とのベンチマーク比較等による重要指標の改善目的設定

・As-is Processの可視化と診断

・To-be Processの構築、As-is Processとのギャップ分析、改善領域の特定

・効果算定

・優先度設定と改善プログラムの立案

・改善プログラムの実行、評価

9.最後に

本稿ではロジスティクスや物流が繰り広げられるスタジアム「サプライチェーン」の変化を、SCM標準SCORの最新動向を通じて紹介してきた。

本稿で紹介した内容は、荷主や物流関係者の実践に即つながるものではない。サプライチェーンのモデリングや実践への落とし込みについて、それらの知識や知見のさわりを提供したにすぎない。SCORのフレームワークと内容を理解しておくことが、物流関係者にとって、荷主の事業やサプライチェーン、ロジスティクスの動きを知る「ものさし」となり、組織間や関係者間でのコミュニケーションや理解促進、サービス向上を企図する一助になれば幸いである。

(参考文献)

Edward H. Frazelle「Supply Chain Strategy, Second Edition」2017 McGraw Hill

(注) 本書では、サプライチェーンを「工場、倉庫、港、情報システム、高速道路、鉄道、ターミナル、消費者とサプライヤーを結ぶ輸送手段などのインフラ」と説明されているが、本稿では、サプライチェーンをマネジメントを含めて広い意味で使っている。

2.ASCM「SCOR DSホームページ」

https://www.ascm.org/corporate-solutions/standards-tools/scor-ds/

この記事の作者

高寺 正人

業務・ITコンサルタント