物流BCP:災害・危機とどう向き合うか

パンデミック、地震、台風、サイバー攻撃――企業が直面するリスクは多様で予測困難だ。

その中で、事業の継続性をどう保つのか。答えの一つが「BCP(Business Continuity Plan=事業継続計画)」だ。策定・見直しの要点を押さえ、実効性あるBCPの姿を探る。

◆リスクは「個別想定」から「相関分析」へ

これまでのBCPは、地震・台風・テロ・感染症などをケース別に分けて対応を検討する手法が主流だった。だが、実際の危機では複合的な要因が重なって起きる。近年では、「発生確率×影響度」に基づく科学的リスク評価を用い、複数リスクの関係性を加味した柔軟な対応が求められている。こんな計算式が成り立つだろうか。

内閣府や経済産業省などは、業種別のBCPガイドラインを示しているものの、最終的な計画の作成や実効性は、各企業の判断に委ねられている。役立たないかもしれないのに、作ることが目的になっている。

◆PDCAサイクルが既定路線

BCPは「策定したら終わり」ではない。計画(Plan)→実施(Do)→検証(Check)→改善(Act)の繰り返し、つまりPDCAサイクルの運用が基本線となる。JIS,ISOに固有の文書手順である。

- 計画立案:業務継続の中核を定義し、代替策を準備する

- 実施演習:安否確認システムや通信手段、災害対策本部運営のシミュレーションを行う

- 再評価・改善:演習後にギャップを見直し、計画を更新する

特に、シナリオ型の実践演習は有効だ。実際に被災した想定で訓練を行うことで、紙面上では気づけなかった課題が浮き彫りになる。計画より着手を優先すると明示して欲しかった。

◆BCPは「誰のため」?

BCPはISOやJIS規格にもとづく経営マネジメントの一部として位置づけられる。株主、幹事会社、ファンドといった外部ステークホルダーへの説明責任があり、大企業では子会社を含む連携体制が進んでいる。

しかし、従業員目線から見ると疑問も多い。

- BCPに避難やサバイバル術が具体的に書かれていない

- 復旧期間中の給与補償の有無が不明瞭

- 心理的負担への対応策が欠落している

「人を守るため」の計画であるはずのBCPが、「経営と資産を守る」ためだけの枠組みに終始していないか、あらためて見直す必要がある。

◆物流業の死活線:止まらぬためのリソース

物流業界にとって、BCPの核心は「止まらないこと」だ。業務が止まるのは、活動リソース喪失が原因だ。だからこそ、リソースの死守が重要になる。

- 電気:停電時の代替電源確保

- 要員:勤務シフトの多拠点化や、要員の確保

- 施設・車両:耐震・防火設計、災害協定による代替倉庫や車両の準備

これらをあらかじめ確保・保全しておくことで、「物流停止=経済停止」という最悪の事態を回避できる。

また、阪神・淡路大震災では神戸市の「人と防災未来センター」、東日本大震災では関西大学社会安全学部が災害対応の知見を蓄積している。現場経験の活用こそ、最も有効なBCP教材となる。

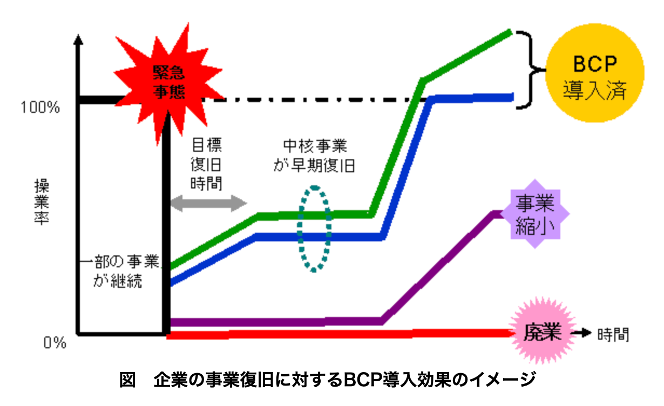

◆完璧な復旧を目指すな

「100%の復旧」を目標に掲げる企業も多いが、現実は厳しい。顧客や市場は企業の復旧時間を待ってくれない。

復旧に時間がかかれば、すぐに競合製品やサービスに置き換えられる。その意味で、BCPでは「20%復旧を最速で果たす」という現実的な目標が重要だ。

たとえば、ある家庭用品メーカーの社長は、震災直後に自ら工場再開を即断し、市場シェアを一気に拡大した。逆に、対応が後手に回った企業は復旧できずに市場から撤退を余儀なくされた。

◆最後に――「人」を守るBCPへ

BCPは、事業や資産だけでなく「人を守る」ための計画であるべきだ。

万協製薬では、社員の安否確認だけでなく、「復員したいか、したくないか」という意向調査まで踏み込んで対応した。こうした配慮は、復旧後の企業再建においても大きな力となる。

災害は避けられないが、備えはできる。書かれた計画ではなく、現場で動く人々が理解し、実行できるBCP。これこそが、真に意味のある「BCP事業継続計画」と言えるだろう。

詳しくは8/9開催の第279回物流塾で!

この記事の作者

花房陵

ロジスティクストレンド 代表