今だから知ってほしい感染症の事

病原微生物とは

人に感染することを基本とする病原微生物にとって、人から離れた環境は実に厳しいものです。外界に出た微生物の殆どは死滅し、わずかに生き残ったものだけが幸運に恵まれ,新たな人に感染し、生きながらえることができる。しかしその確率は、万に1つもありません。新型コロナウイルス感染症の病原体であるSARS-CoV-2も例外ではありませんが、なぜ簡単に世界中に拡販してしまったのかと頭をかかえるのは、あくまでも私たち人間の立場からの嘆きです。せきやくしゃみとともに出る飛沫の中に入って世の中に飛び出した新型コロナウイルスの殆どすべては、次のヒトに出会うこともなく死に絶えます。この様に生き残れる確率が非常に小さいので、ウイルス、細菌、原虫のどれをとっても、我々の体から排泄される個体数は膨大です。

例えば、人の腸管内で増殖したノロウイルスは、感染者の便や嘔吐物から排出されますが、そこには大量のウイルスが含まれており、下痢便1g中には100万~10億個ものウイルスが存在するといわれるほどです。その下痢便から、手指に付着したウイルスが、何らかの拍子に体内に侵入し感染します。私達の手は、様々な病原体を運び、感染症を誘発します。自分自身が手を洗うことで、手についた病原体があなたの体に侵入するのを防ぐだけでなく、周りのひとに感染を拡げることを防ぐこともできるのです。手洗いは、日々の生活の中で出来る、きわめて有効な感染対策です。

家庭における感染予防

細菌やウイルスはごく小さな生物で、人の体、自然環境中、動物、飲食物などいたるところに存在します。例えば人の体では、皮膚表面や鼻から気管・肺などの呼吸器、口から胃腸など消化管、性器に多く生存し、殆どは人の体に害をおよぼすことなく共存しています。これを「常在菌」と呼びます。常在菌は、どちらかといえば、病気を起こす微生物から人体を守ってくれています。

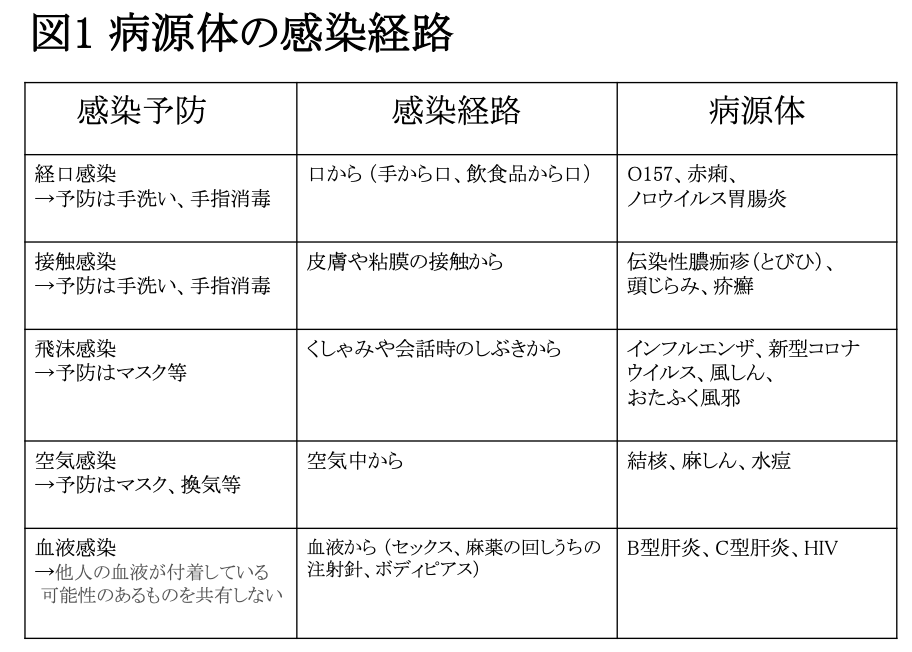

一方、人の体内(又は皮膚表面)で増殖し、病気を起こす微生物もいます。これを病原体といい、感染症の原因となります。感染症を防ぐには、病原体が体内に進入する感染経路(図1)を断ち切ること、体内に進入しても病気を起こすまでに増殖させないことが大切です。

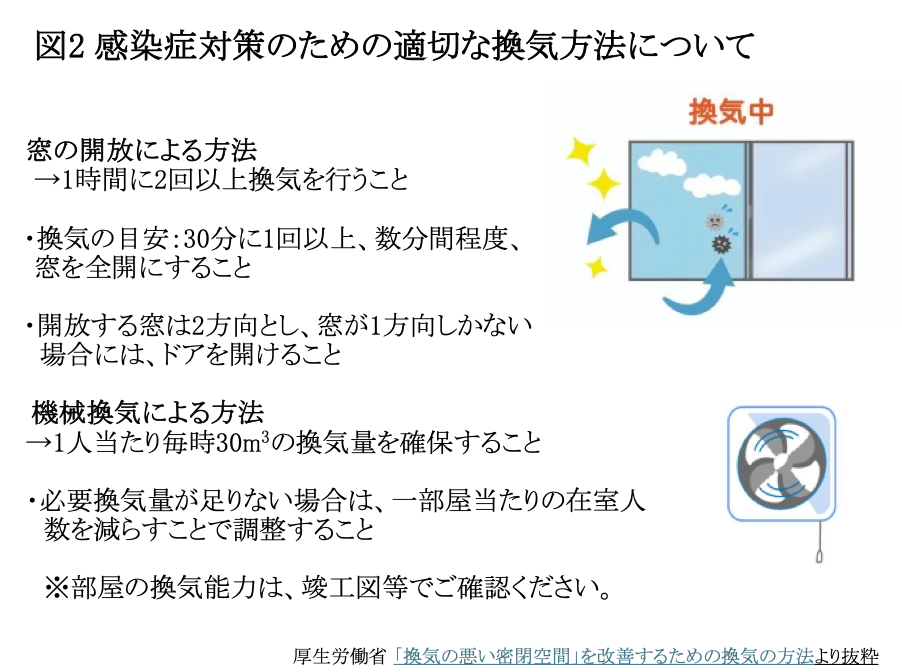

対策としては手洗い、うがい、マスク、体調管理が基本ですが、新型コロナウイルスで注目されたのが、部屋の換気です。換気を行う際は、必ず「2方向以上」の窓を開け、風の流れを作り出すことが有効となります(図2)。2つの窓が離れていれば離れているほど換気効率は良くなります。窓が一方向にしか配置されていないマンションなどでは、ベランダ側の窓に加え廊下のドアも開き、さらに防犯上問題のない程度に玄関ドアを開けることで効率よく換気ができます。

病原微生物の搬送

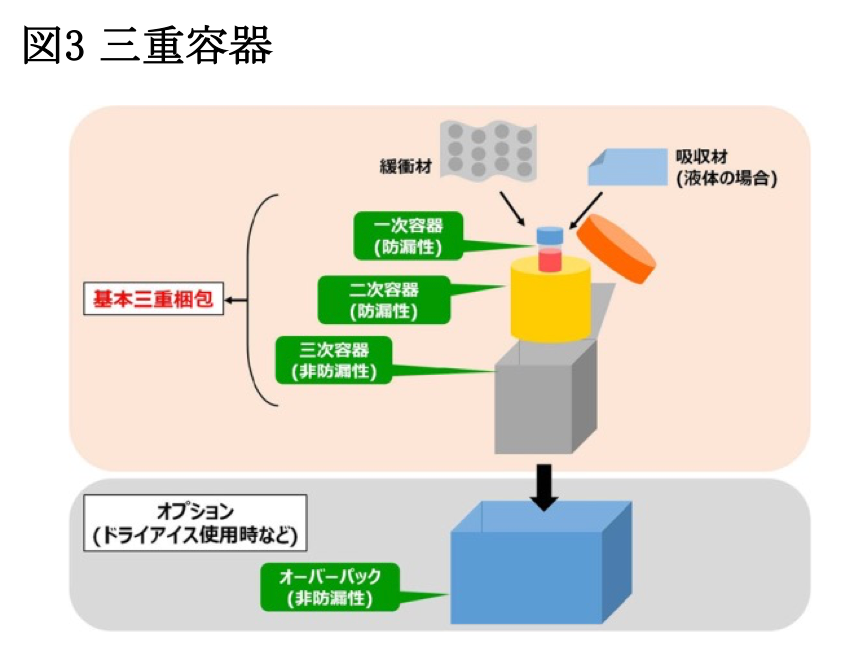

三重梱包知ってますか。

病原体輸送は、一般市民の生活空間を移動する事から、輸送中に内容物の漏れがあってはならない。このため輸送に関しては、国際的基準であるWHOの感染性物質の輸送規則に関するガイダンスに基づいて病原体、臨床検体(喀痰、尿等)を頑丈な密閉性容器に封入後、さらにこれを専用の病原体輸送容器に梱包し三重梱包(図3)とするのが原則となる。

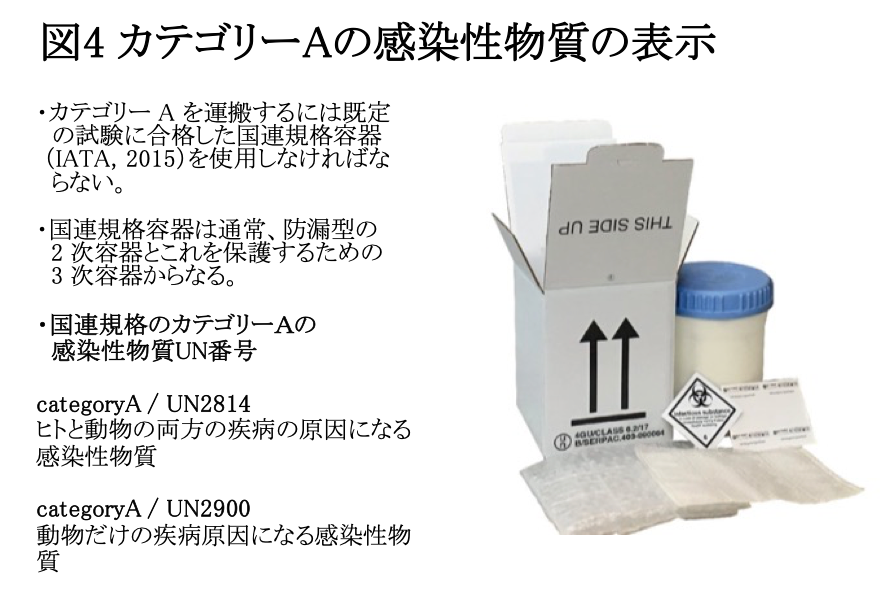

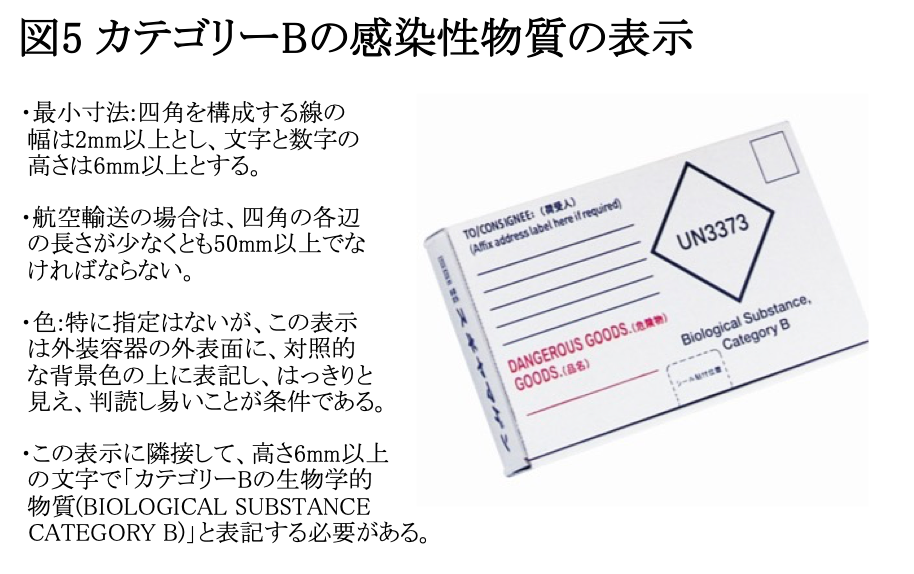

内容物を入れる容器を一次容器、二重目及び三重目の容器をそれぞれ二次容器、三次容器と呼びます。一次容器は、 病原体等を入れるための「強固な防漏性」容器。二次容器は一次容器を入れるための「防漏性」かつ「非常に気密性の高い国連(UN)規格」容器。又二次容器は気密性を高める必要があるため、ドライアイスは厳禁となります。三次容器は、二次容器を入れて「輸送時の衝撃から保護する壊れにくい国連(UN)規格」容器。この病原体輸送容器は「カテゴリーA病原体輸送容器」と「カテゴリーB病原体輸送容器」に分類される(図4、図5)。

コロナ禍での新型コロナウイルスの搬送

新型コロナウイルス禍において、日本郵便は2021年1月18日に、セルフPCR検査検体を内容物とする郵便物について、取扱条件を定め公表した。PCR検査は医療機関などで検査を受ける方法と民間の検査事業者から自宅などに送付されたPCR検査キットにて自身で唾液検体を採取し、その検体を返送して検査する方法(セルフPCR検査)であった。セルフPCR検査では、不活性化液(ウイルスを死滅させる液)の入った検体採取用の容器(一次容器)に唾液などの検体を入れた後、吸収材を使用した二次容器と、カテゴリーBの感染性物質の輸送に対応した「UN3373」のマークが表示された三次容器で一次容器を包装する「三重包装」を施したうえで検体を輸送する必要があるとした。また国立感染研究所も2019-nCoV (新型コロナウイルス)感染を疑う患者の検体採取・輸送マニュアルを配信。内容は、 検体輸送法は検査機関の担当者と打ち合わせてください。原則、基本三重梱包を行ない、公用車・社用車等の自動車または、カテゴリーB に分類される臨床検体等の取扱い可能な輸送業者を利用して送付してくださいと三重梱包をお願いしたが、パンデミックが発生してからのタイミングの為、検体の取り扱い並びに輸送・搬送に混乱が生じたことも事実である。

我々はこの経験を活かすと共に、現状でも三重梱包が必要な病原体もある事を認識する事も大切である。是非一度、国立感染研究所が翻訳・監修をしている感染性物質の輸送規則に関するガイダンスを確認ください。

病原体輸送の今後

「感染性物質の輸送規則に関するガイダンス」(国立感染症研究所,2013)の事故報告では規則書の包装基準 620(UN2814 用)と包装基準 650(UN3373 用)を遵守した梱包で、ある研究所から世界各地事務所に 2003年に輸送された492万個の一次容器のうち損傷があったのは106個(0.002%)。そのうち漏洩した内容物は吸収材によって封じ込められ、2次容器や外装容器に損傷はなかったと報告している。病原体輸送の殆どは、非常に安価である事から、一部の宅配便が利用されているケースがある。しかしながら、取り扱われる貨物には一般家庭の荷物も多く含まれていることから、たとえ梱包が十分であっても、消費者や輸送業者から敬遠される場合もある。

今後の円滑な病原体輸送又ワクチン輸送を考える上では、宅配便以外の物流業界の存在を無視する事は出来ない。未知なる病原体によるパンデミックは、明日くるかもしれません。スムーズな病原体搬送が出来なければ、検査の効率が上がらず、新型コロナウイルスと同様の混乱が生じる可能性がある。これを回避するためにも、世界中で宅配が最も進化している日本の民間輸送業者の方々の力が必要となる。

この記事の作者

霜島 正浩

株式会社スギヤマゲン 開発室/学術室

東北大学大学院医学研究科 総合感染症分野非常勤講師