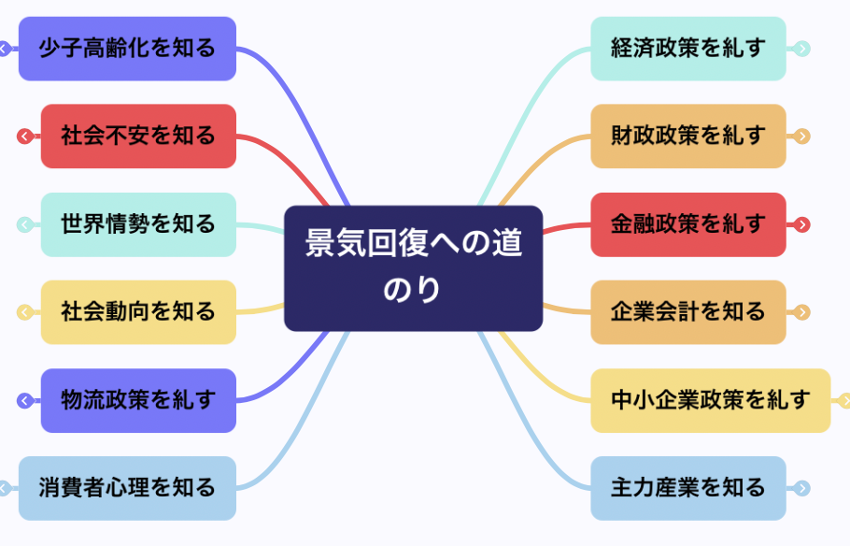

参院選後の景気回復への期待

-

経済政策の再検討:公共投資の役割と金融政策の影響

成長率が1%以下に鈍化した日本で大胆にもGDP1000兆円の経済成長を促進するためには、土木建設などの公共投資と今後の主力と期待されるサービス産業への金融政策の適切な運用が不可欠である。公的投資による有効需要とその波及効果を狙ったケインズ理論に基づく巨額の国債発行による現金支出は、瞬間的な景気刺激策として機能する(東京オリンピック、高速道路網整備、鉄道の延伸、大規模集合住宅建設)が、その効果を長期的な持続可能性と結びつけるためには、より戦略的な計画(きちんと経済波及効果が見られるかどうか、2020東京オリンピックのように予算の垂れ流しで弊害顕著)が求められる。骨太の政策発表では、「トリクルダウン効果(大企業から中小企業へ、そして賃上げにつながる」と言われていたが、物価上昇もあって実質賃金はマイナスになった。大企業は売上拡大の利益を、賃上げではなく内部留保として株主配当や自社株購入で株価上昇を目論んだからである。経営者への誘導に失敗したかのように批判されたが、政策を左右したのは大企業連合体のケイダンレンだったはずだ。

また、日銀の物価政策の有効性検証(金融緩和が国内投資ではなく、円の海外流出<ドル債購入>を助長した)が必要であり、インフレ目標の適正化や金融緩和の影響を慎重に考察し、経済の安定(GDP=生産付加価値=総需要=家計所得+企業投資)を図るべきである。何十年もインフレ2%目標が未達であり、急激な円安をもたらした結果の物価上昇では実質賃金のマイナスをもたらしただけであった。

経済政策という「計画によるコントロール制御の破綻」が21世紀の新たな常識であり、内外環境を観察しながら、即座に対応する「反応行動が計画必達よりも重視」される時代認識を持たねばならないのである。計画制御の破綻は、福島原発処理、東京オリンピック、関西万博などの大規模国策事業の反省から得られる経験知識である。小さいものでは経営計画が未達、企業内不祥事、医療事故、森林火災消化、救急車遅延など、想定計画が未達成となることを指している。計画前提にある予見、予測、予想、外部環境の評価不足など、「想定外への対応力不足」が常習化していることにある。予測や計画ではダメなんだ、とそろそろ反省しなくてはならない。

-

財政政策の課題:税収構造の最適化

現行の財政政策(減税、増税、政府支出)は結果的に景気回復に機能していない。GDPが成長できないから、社会保障として給付や補助によって弱者救済を優先しているが、これはGDP拡大=税収増加、給付財源確保の両立策に転換しなくてはならない。

税収拡大には、各種の租税機能の再評価が重要で、現在のように需要不足=消費抑制となる消費税の問題と法人税の税率と税収の調整は、企業投資や雇用拡大に直接的な影響を及ぼし、法人税率の引き上げが短期的な税収増につながる一方で、企業の成長を抑制する危険性もある(海外逃避やタックスヘイブンの利用)。

大幅な法人税率改定は、実際には経営者の一層の節税志向を誘い、国内投資促進や販管費としての賃金上昇につながるはずであり、法人税率と法人税収額は負の相関を描くはずである。

短絡思考で法人減税を消費増税に据え置きなおした過去の税制改革は明らかな誤りである。消費税10%は、企業にとっての売上10%減少であり、原価10%上昇でもあるから、景気後退をもたらした原因になっている。

このような、消費税率の変更が所得税および法人税の減税と交換条件となった歴史の事実を検証し、景気への影響を再評価することが求められる。これこそが政治改革に求められる「永田町論理の放棄」でなければならない。減税の財源をどこに求めるのかの問には、景気回復と国際収支や外貨準備額の特別会計の精査から捻出可能である。(消費税収25兆円、国際収支30兆円黒字、外貨準備高170兆円)

-

金融政策の影響:円キャリー取引と資本流出

日本の金融緩和政策はドル債を買う円キャリー取引を促進し、その結果として急激な円安を引き起こした。この現象により、エネルギーと輸入資材の高騰を招き、更に国内の投資資金が海外市場に流出し、日本企業の成長機会が減少している。国内経済の安定を確保するためには、金融政策の再検討を通じて、国際比較からも適切な金利水準を設定し、資本の国内回帰を促す方策が必要である。円安を円高に回帰させることで物価安定と考えられる。ただし、為替相場は予測が難しく、今の状況からは国内回帰となっていた生産設備の海外進出が有効であろう。

-

企業会計の透明性強化と財務管理の最適化

企業財務の透明性向上は、持続的な経済成長に寄与する重要な要素である。日本会計基準から公開企業や公開予備軍、関係子会社はIFRS国際会計基準に移行する法改正により、経営総資産のオフバランス処理が制限され、企業の財務状況がより明確になってゆく。加えて、リース資産もオンバランスの利用資産計上が義務付けられるので、その活用方法を再検証し、保有資産運用の柔軟性を確保することが求められる。会計による経営管理は、従来の月次集計に依存(稼働日、季節波動の影響が大きい)するのではなく、移動平均の年間ベースや52週間の管理手法を導入することで、より精密な経営動向の分析が可能となる。いずれもドレンドを早期に把握し、ブレーキ&アクセルの意思決定の迅速化が可能になるからだ。

-

中小企業政策の見直し:成長戦略の再構築

国の中小企業振興政策は、規模の経済性を重視した構造転換を促進する必要がある。一人当たり付加価値額で示される生産性向上には、規模の拡大が必須だからだ。現行の支援策は現状維持を重視するための生存救済をしているが、拡大成長を目指す企業に対しては、積極的な事業拡大のためのM&Aや経営統合、産業再編への環境投資と支援が必要である。これにより、成長企業への資金供給の強化を実現し、経済全体の活性化を促進することが可能である。

-

主要産業のシフト:次世代分野の育成

日本の産業構造の再評価は必要不可欠である。現在の主力産業は、建築・不動産業界などのインフラ整備関連は依然として重要(自動車業界というのはすでになくて、自動車小売業と機械製造業)ではあるが、少子高齢化を迎えた日本では、地方自治体が行う公共投資によるハコ物の維持より医療・介護、教育、観光分野への資源配分を最適化することにより、新たな市場機会が創出される。

またIT関連産業においては、技術革新の促進と人材育成が経済成長に不可欠な要素となる。人手不足が愁眉となっているが、サービス産業においては過当競争となるような過剰な店舗や小規模企業数が原因であり、今後毎年100万人規模で消費者が減少する明確なトレンドのなかで、5000店のコンビニストア、飲食店舗、ショッピングモールを早期に再編成してゆくことが必須条件である。代わりに「オーバーツーリズム」と称される観光地への商業施設集積を高め、稼げる小売店を充実させる必要がある。同時に100の空港をハブとした、医療拠点の整備がアジア諸国の医療メディカルツーリストを呼び込むことで、コロナで疲弊した医療機関を復活させることが可能であろう。

-

消費者心理の理解と市場動向の分析

消費者行動の変化は、経済の動向に直接的な影響を与える。低価格志向が依然として市場の大部分を占める一方で、高品質なプレミアム商品への需要も増加している。家計資産2300兆円の大半をシニア層が抱え込んでおり、彼らの心理ニーズを理解することが勝機につながる。このようなシニア消費者心理の変化を的確に捉え、不安解消を図る商品やサービスの開発が急務である。誠実さを欠いた介護施設事業や医療機関を監視しながら、家計貯蓄の増加に関する詳細な分析を行い、消費拡大を促進するための施策を策定すべきである。シニアの「ぼんやりとした将来不安」すなわち医療介護施設の劣化状況を明らかにすることで、シニアの高額家計資産を背景にした消費行動を呼び起こすことができるはずだ。

「子孫に美田を残さない」浪費を、一人数百万円となる世界一周クルーズ船を差配する欧米企業に吸い上げさせるのではなく、国内企業のプレミアムサービス産業に活路を求める必要がある。

-

物流政策の課題:労働環境の改善と都市集中の影響

物流業界では、長時間労働が労災事故の要因となっており、労働環境の適正化が必要である。機械化、ロボティクス、IOTを標準装備とした物流現場は、女性とシニアの新たな就労環境を生み出せる。ロボットマシンとの共存にふさわしいのは、シニアだと言えるだろう。物流業が農林水産業より過酷とは言えないからだ。

また、結果的に人口の都市集中を生じさせた、高速鉄道・高速道路網・空港の延伸拡大政策の反省を踏まえつつ、全国的な物流ネットワークの最適化を推進する必要がある。欧州で始まった物流共同化の発想である、フィジカルインターネットは共同物流のモデルであるが、これを強力に推進することで国土を網羅することが可能ではないか。

-

社会動向と人口問題の対応

人口動向の変化は、将来の市場ニーズを予測する上で欠かせない要素である。人口減少による需要縮小の中で供給過剰を防ぐための価格維持戦略が重要となる。中小企業の後継者問題については、M&Aを活用することで絶対数の解決を図り、産業再編と企業数の適正化を促す施策が求められる。ロボットや機械で代替できる建設業、物流、自衛隊、原子力発電施設整備などは絶好のシニア向けの産業である。守るべき労働力は若者であり、彼らこそこれからの主力産業に向かわせるべきである。

-

世界情勢の変化に対応する日本の戦略

国際社会の分断と対立が進む中、日本は今までの貿易政策の適正化を図る必要がある。内需産業は充分に成熟しており、これ以上の内需拡大は望めないほどになっている。安全保障面でも世界はパックスアメリカーノが崩れた保護主義的な自国優先の貿易体制が強まる現状では、国内産業の国際競争力向上を目指すには医療・観光・教育重視の政策への大転換が必要である。日本こそ大量で優れた医療技術機器と地域ごとに観光資源を保有しており、全国の100空港でアジア30億人の医療救済センターとさせることが可能だ。(スイスのように金融立国再生は立ち遅れて無理であることが、金融市場シェアの低下で証明されている)また、次の世界的パンデミックに備え、国際医療体制の強化や医療物資供給の安定化を図ることが必要であると同時に主力産業への転換のきっかけになるだろう。

この記事の作者

花房陵

ロジスティクストレンド代表