CLOの選任による持続可能な物流の実現

物流危機は2024年を乗り越えても終わらない

昨年4月から時間外労働の上限規制がトラックドライバーにも適用された。いわゆる「2024年問題」の発生である。4月1日を起算日とする事業者であれば、2024年4月1日から2025年3月31日までの時間外労働を960時間以内に抑える必要がある。すでに時間外労働が960時間に達したトラックドライバーは、3月末まで法定労働時間を超えた勤務は許されない。そのようなドライバーが一定数いるとすれば、今後3月末に向けてトラック不足に至る可能性がある。

他方、上記はあくまでも4月1日を起算日とする事業者の場合だ。1月1日を起算日とする事業者であれば、2025年1月1日から時間外労働の上限規制が適用される。当該の事業者が多ければ、トラック不足のリスクは2025年末に顕在化するだろう。いずれにせよ、2024年問題は「まだ終わっていない」のである。

では、2025年を乗り越えれば物流危機を脱せられるのだろうか。結論から言うと、そのような状況にはまったくない。少子高齢化により人手不足はますます深刻になるからだ。

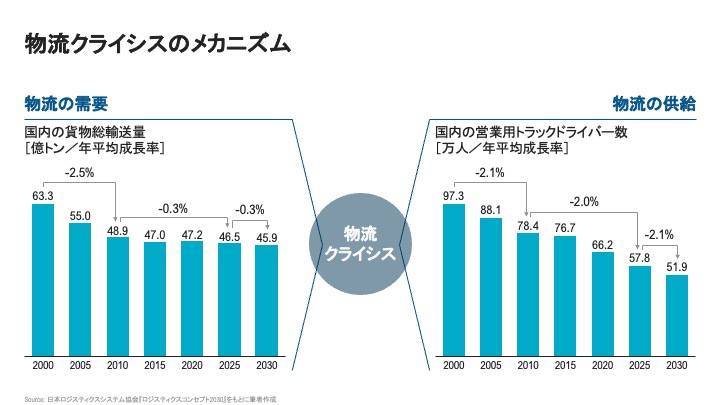

国内の貨物総輸送量は、産業の主体が重厚長大型から軽薄短小型にシフトしたこともあり、2010年頃まで年率2.5%で減少してきた。以降、GDPあたりの輸送量は微減傾向にあるものの、総輸送量の減少幅は縮小した。日本ロジスティクスシステム協会の推計によれば、2025年以降もその傾向が続く。対して、成り手不足が顕著な営業用トラックのドライバーは年率2%超で減少しており、今後も歯止めはかからない。物流危機は、需要である貨物輸送の増加ではなく、供給である担い手の不足に起因するのである。そして、この需給ギャップは2025年4月以降も拡大し続ける。

政府の有識者会議である「持続可能な物流の実現に向けた検討会」は、「最終取りまとめ」において「2024年で対策が終わりということではなく始まりである」と記した。人手不足のさらなる深刻化を見据えた施策を実行し、物流効率を中長期的に高めなければ、「荷物を運べない時代」の到来は避けられないと考えるべきだ。

新物効法の施行による物流の効率化

昨年5月に公布された物流改正法(流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律)は、物流効率を中長期的に高めるための政策的措置といえる。その最たる特徴は、物流改正法による改正後の新物効法(物資の流通の効率化に関する法律)において、運送会社をはじめとする物流事業者だけではなく、荷主に対しても物流効率化に取り組む努力義務を課したことだ。

実のところ、荷主が物流の効率化を阻害する要因になっていることは少なくない。荷主が情報漏洩を防ぐため、他社との混載輸送を禁ずれば、積載率を高める手段が1つ減る。積載量の最大化を優先するあまり、パレットやフォークリフトを使わず、手作業で荷物を積み下ろすように指示されると労働生産性が低下する。荷主の指定する時間にトラックが着いたのにもかかわらず、出荷準備が整っていなかったり、荷物の積み下ろし場所であるバースが混み合っていたりして待たされることもある。

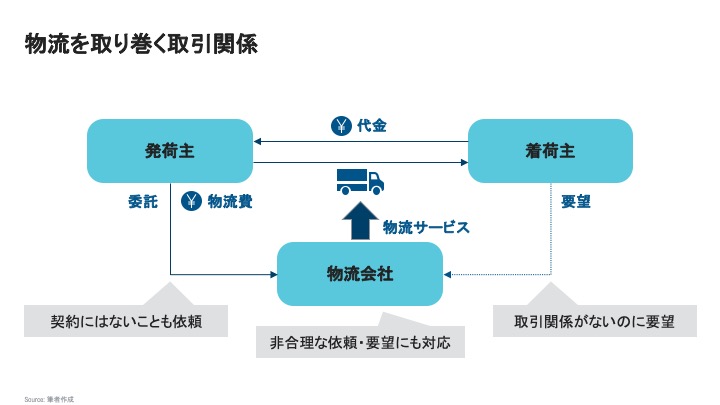

新物効法では、出荷側である発荷主はもちろんのこと、入荷側である着荷主にも物流効率化への努力義務を課している。日本では、発荷主が物流事業者と委託契約を締結し、物流費を支払うことが多い。その場合、物流事業者への委託内容は発荷主との協議により定められるわけだが、実際には着荷主からの指示で契約にはない作業に対応したり、待機させられたりすることがある。物流事業者は直接的な契約関係にない着荷主の指示を受ける必要はないものの、発荷主との関係を踏まえ、対応していることの方が多い。新物効法で着荷主にも努力義務を課したことは、この状況にもメスを入れることになるはずだ。

上述の努力義務は本年4月1日から施行される。罰則規定はないとはいえ、物流効率化への意識を高める契機にはなるだろう。

一定規模以上の特定荷主については、努力義務に加えて、物流統括管理者の選任と、物流の効率化に向けた中長期計画の作成・報告が義務付けられる。特定荷主の指定基準は「取扱貨物の重量が年間9万トン以上であること」となる公算だ。これは出荷した貨物の重量だけではない。入荷した貨物の重量が年間9万トン以上である場合にも該当する。特定荷主の指定においても着荷主を対象とすることの重要性が意識された結果である。

特定荷主の指定、物流統括管理者の選任、中長期計画の作成・報告に関しての施行は2026年4月1日になると想定されている。まだ1年以上あるとはいえ、大手の荷主は自社の取扱貨物の重量を確認しておくべきだ。そして、年間9万トン以上であったならば、物流統括管理者を選任した上で、中長期計画の作成に取りかかることが望まれる。

CLOとは?

特定荷主が選任しなければならない物流統括管理者は、どのような役割・権限を持つ存在なのだろうか。新物効法の下位法令を検討するために設置された国土交通省・経済産業省・農林水産省の審議会による合同会議は、「取りまとめ」において物流統括管理者を以下のように規定した。

物流統括管理者は、物流全体の持続可能な提供の確保に向けた業務全般を統括管理する者である。

物流統括管理者の業務を遂行するためには、運送(輸送)、荷役といった物流の各機能を改善することだけではなく、調達、生産、販売等の物流の各分野を統合して、流通全体の効率化を計画するため、関係部署間の調整に加え、取引先等の社外事業者等との水平連携や垂直連携を推進することなどが求められ、これらの観点から事業運営上の決定を主導することとなる。

このため、ロジスティクスを司るいわゆるCLO(Chief Logistics Officer)としての経営管理の視点や役割も期待されていることから、その立場としては、基本として、重要な経営判断を行う役員等の経営幹部から選任されることが必要である。

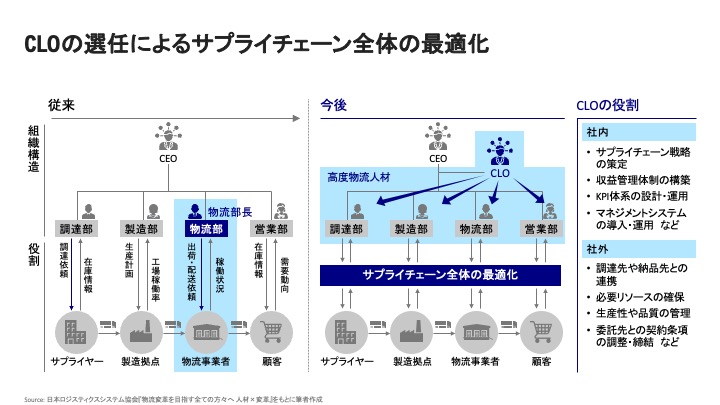

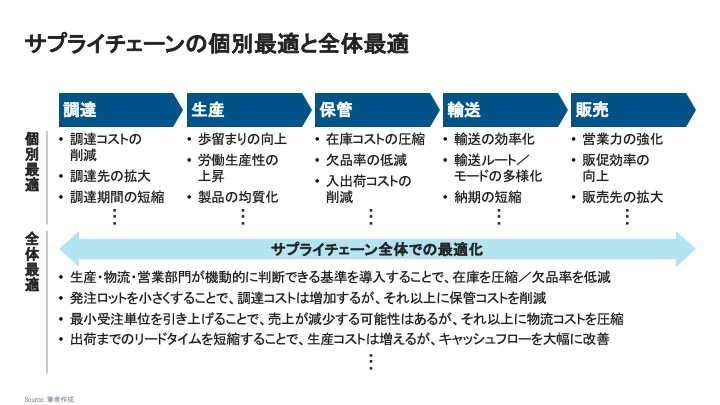

第一に重要なことは、物流統括管理者は「物流部長」ではなく、経営幹部から選任される「CLO」であるということだ。その管掌範囲も物流にとどまらない。調達、生産、販売なども含めたサプライチェーン全体での最適化を推し進めることが求められる。役職名は物流統括管理者やCLOかもしれないが、実質的には「CSCO(Chief Supply Chain Officer)」と称するに相応しい役割・権限を持つ存在となることが期待されているのである。

サプライチェーン全体を最適化することの重要性

では、なぜ新物効法でCLOの選任を義務付けたのか。それは、物流を効率化するためにはサプライチェーン全体の最適化を図ることが欠かせないとの認識に至ったからである。実際、筆者のコンサルティング経験においてもサプライチェーンの全体最適が課題となった例は少なくない。

例えば、筆者がコスト構造改革を支援した機械メーカーのA社は、X工場で部品を加工し、Y工場で組み立てた上で、納品先に出荷していた。このX工場からY工場へのトラック輸送を1日3回行っていた。輸送の頻度が高ければ、その分だけ工場内にある在庫を減らせるからである。トヨタ式の「ジャスト・イン・タイム」を徹底した結果といえよう。

ただ、国内生産はピーク時よりも大きく減少しており、X工場からY工場に向かうトラックの積載率はいつも30%を下回っていた。つまり、積載率が30%にも満たないトラックを1日に3回も走らせていたのである。

筆者の指摘を受けたA社は、1日1回に変更することでトラック輸送のコストを従前の半分以下に削減した。もちろん、輸送頻度を下げたことで工場内の在庫は増えたが、余剰スペースがあったため、追加の費用は生じなかった。

こう書くと、読者の方々は「なぜA社はこの問題に気づかなかったのか」と疑問に思うかもしれない。A社の工場からすると、トラック輸送は物流部門で計上されるコストであり、在庫を増やさないことの方がより重要だったのだ。対して、物流部門は積載率が30%に満たないことを認識していたが、1日3回の輸送は工場からの指示であり、その範囲内で改善活動を行うしかないと決め込んでいた。そして、経営者は改善活動を徹底させたことで、効率化が進んだと錯覚していたのである。

チラシやポスターといった販促品の制作を主とする印刷会社のB社は、「朝一での納品」を基本としていた。B社の営業マン曰く、「得意先が朝一での納品を求めているから」である。それゆえ、明け方から20台ほどのトラックが動き出し、昼前には待機所に戻ってくる。大半のトラックは午前中の数時間しか稼働していなかったのである。

筆者は、このB社の得意先に「本当に朝一での納品が必要なんですか」と聞いてみた。すると、大多数の得意先は、「B社の営業マンが“朝一に納品します”と言うので、“お願いします”と答えていたが、別に朝一に持ってきてもらう必要はない」とのことだった。結局のところ、「朝一での納品」が営業マンの決まり文句に過ぎなかったのである。

B社は、このマインドを改めるため、朝一での納品が不要な案件を獲得するとボーナスが増えるルールを導入した。結果として、営業マンはこぞって「時間指定のない納品」を提案し、午後もトラックを活用できるようになった。これにより必要なトラックの台数は半減し、ボーナスの増加分をはるかに上回るコスト削減効果が得られたのである。

CLO選任は義務ではなく有効な手段と捉えるべき

A社にしても、B社にしても、工場、営業、物流といった個別の現場に問題があったわけではない。工場や営業が協力することで物流コストを下げるといった「全体最適」の思考を欠いていたのである。

では、その全体最適は本来誰が担うべき役割だったのだろうか。それは紛れもなく「経営者」であり、「CLO」である。

欧米企業では、CLOやCSCOは決してめずらしい役職ではない。それだけが原因ではないとはいえ、日本企業よりも全体最適への意識が相対的に高く、収益力の差となって現れることもある。

さればこそ、CLOの選任は新物効法で義務付けられたがゆえに取り組むことと捉えるべきではない。サプライチェーンの全体最適を実現するための手段なのだ。2026年4月の施行を待つことなくCLOを選任し、相応の役割・権限を付与することによってサプライチェーン全体の最適化を推進すれば、他社に先んじて収益力を高められる。物流危機のさらなる深刻化にも備えられる。現場の属人的ノウハウに依存し、個別最適を優先しがちな日本企業の経営体質を変えるきっかけにもなるはずだ。

この記事の作者

小野塚 征志

Roland Berger Ltd. パートナー